どんなものにもコツというものがありますよね。こちらの記事では、日商簿記3級を独学で合格するために絶対に抑えておいた方がいいと思うコツを6個紹介します。

ここで紹介するコツは、回答の解き方のポイントだけでなく、独学で勉強するうえで意識したほうがいいことも含まれます。

ぜひ、最後まで読んで「これはいい!」「なるほど!」と思ったことは取り入れてみてください。

目次

【コツ1】簿記3級合格と割り切って知識の深追いをしない!

真面目な人ほど、独学で勉強を始めると知識の沼に足を踏み入れがちです。

知識の沼とは「より正確な情報が欲しい!」「他のパターンは何があるのだろう?」など、簿記検定合格に最低限必要な知識から外へ外へと興味が湧いて調べてしまうこと。

私も該当するのですが、「好奇心が強い」「知識欲が高い」という自覚が少しでもある方は要注意です。

簿記と一言で言ってもその知識の切り口は、「簿記検定合格のための知識」「実際に職場で活用するための知識」「会計学としての簿記の知識」のように複数あります。調べ始めたらきりがありません。

独学で勉強している場合、現実逃避という面からも好奇心や知識欲を満たすことに走りがちです。

試験が終わるまでは、好奇心や知識欲を少し抑えて、まずは「簿記検定合格のための知識」でどんな過去問でも解けるようになることが簿記独学合格のひとつめのコツです。

試験が終わったあと、思う存分知識の沼にはまってくださいませ。

【コツ2】ノートまとめに夢中にならない!過去問を解きまくる!

もう、これは自分で書いていて耳が痛いのですが「勉強する=まずノートをまとめる」と考えている方は要注意です!!

もしも、あなたが「よーし、まずはノートをまとめるぞ!」なんて意気込んでいたら、すぐその意気込みをしずめてください。もし、すでにせっせとノートまとめに精を出していたなら、今すぐやめましょう。

簿記を独学で1発合格してる方は、とにかく過去問を解いています。ノートまとめより過去問を解くが、当たり前のようですが簿記独学合格のコツ2つめです。

どうしてもノートをまとめたいのであれば、過去問を解くことをメインとして、サブとしてノートをまとめるようにしてください。時間配分は「過去問:ノート=7:3」がおすすめです。ちなみにこの割合は私の感覚値で根拠なしです。

ここに本文を入力

【コツ3】慣れたらマイルールを作る!

マイルールとは、計算用のメモに書く「勘定科目」や「金額の数字」に自分なりのルールを作るということです。

簿記3級であっても、出題内容によっては試験時間の2時間がとても短く感じます。早く正しく計算して、見直しや自己採点用の回答メモの時間まで確保するには、計算用のメモに最低限のことだけ書いて時短を図ることが重要になります。

そこで、計算用メモに書く「勘定科目」や「金額」を省略する自分なりのルールを作ることが、簿記独学合格の3つ目のコツです。

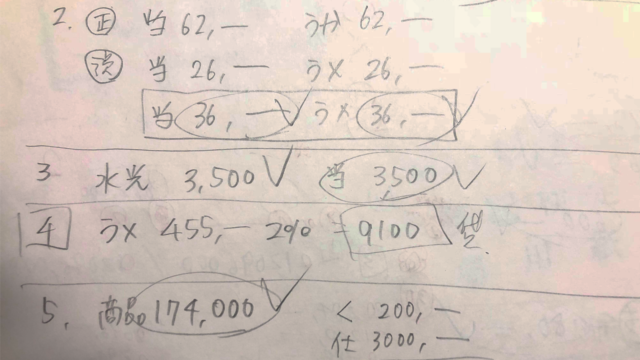

私が実際に使ったマイルールはこちらです。

【金額のマイルール】

百の桁以下は「-(横線)」にする

具体例:

10,000円は「10,-」と書く

2,980,658,000円は「2,980,658,-」と書く

もちろん「」はメモにはかきませんよ!

【勘定科目のマイルール】

当座預金→当

現金→げ

売掛金→う×

買掛金→か×

水道光熱費→水光

など

実際に試験で使った計算メモはこんな感じです。

このマイルールは、おそらく簿記のスクールに通ってる方は先生から教わっていることだと思います。ネットで検索するとこういったコツを紹介してくれているサイトもあるので、ほかにも探してみてください。

ちなみに、勘定科目は英語表記の頭文字にしている方が多くいらっしゃるようです。私はちょっと英語が苦手なので、先ほど紹介したように日本語で短くしました。

回答用紙には、勘定科目を正式名称で書かなくてはいけないので、勘定科目のマイルールは、しっかり勘定科目が書けるようになってからにしましょう。

【コツ4】電卓で金額はすべては打たない!

コツ4は、ちょっと禁じ手ともいえる時短のコツなので納得した場合にのみご自身の責任で活用してください。

電卓で金額はすべて打たないというのは、180,000円と240,000円の合計を求めるときに、百の桁以下は電卓で打たずに計算するということです。

具体的にはこんな感じです。

【180,000円+240,000円場合】

電卓:「180+240=420」と計算

回答やメモ用紙:420,000と記入

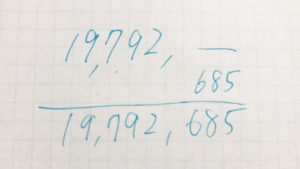

【19,268,000円+286,205円+238,000円+480円の場合】

この場合は、千の位以上と百の位以下の2つに分けて計算し最後に合計します。

STEP1:

電卓:19,268+286+238=19,792と計算

回答やメモ用紙:19,792,-と記入

※「-(横棒)は、コツ3でお伝えした「,000」の省略記号

STEP2:

電卓:205+480=685と計算

回答やメモ用紙:先ほどのメモの,-の下に685と記入

STEP3:

電卓:685(※1)+19,792,000=19,792,685

回答やメモ用紙:19,792,685と記入

(※1)STEP3の685はSTEP2の電卓の合計金額を消さずおけば時短になります。

また、STEP3は暗算でもOKです。

実際のメモはこんな感じ↓

短期間で簿記3級を合格しようと思った時に、早く正確に回答できるかはとても重要です。

ですが、電卓に不慣れな場合、何回計算し直しても合計が合わないという状況がたびたび起こります。そうなると無駄に焦ったり、嫌になったりてしまいます。

ですが、今回紹介した方法を活用すれば計算が合わない率がグッと減ります。

この方法をひらめいてから、なかなか時間内に解けなかった試算表や清算表の問題も素早く解けるになりました。

独学の場合、モチベーションを維持することも大切です。

経理や会計の仕事を実際にするときには、全桁で正しく打てないといけません。なので、あくまで簿記3級合格のためということで使ってみてください。

【コツ5】筆記用具も電卓も試験当日と同じものを使い続ける!

試験当日というのは、思ったよりも緊張して普段通りの実力が出せないものです。なので、試験日には、普段使い慣れたものを持っていくことがとても重要です。

もしかしたら、家にある筆記用具や電卓で勉強して試験直前に買えばいいや。と思っているかもしれませんが、それはオススメしません。

試験会場という普段と違う環境は、自分ではあまり認識してなくてもストレスや緊張が生まれます。試験会場以外は普段と変わらない状況を作ることがコツの5つ目です。

筆記用具

普段スマホやパソコンでしか文字を入力しない場合、試験時間の2時間、ずっとシャープペンか鉛筆で文字を書くのは疲れます。

なので、独学勉強の初期から長時間使っても疲れない筆記用具を見つけておくことが大切です。

勉強する意欲をわかせるために、テンションの上がるお気に入りのデザインにすることも有効ですね。

ちなみに、私は「芯が折れない」という点に惹かれてこのシャープペンにしました。

(アイテム)

簿記3級合格用の筆記用具はこう選ぶ!チェックポイントは●つ

電卓

簿記3級ならミニサイズや家にあったものでも乗り切れますが、簿記や会計専用の電卓とはやはり性能に差があります。

簿記3級の場合メモリー機能がなくても問題ありませんが、次の2つはチェックしてください。

チェック1)早打ちに対応しているか(キーロールオーバー機能)

チェック2)表示桁数(推奨12桁、最低10桁)

チェック1)早打ちに対応しているか(キーロールオーバー機能)

電卓を素早くタッチした時にきちんと認識してくれるかは簿記試験ではとても重要です。

特に電卓もブラインドタッチができるようになった場合、早打ちに対応してなくて計算が合わないなんてことがあると最悪です。

お手持ちの電卓を使うにしろ、新しく購入するにしろ、電卓に「キーロールオーバー機能」があるかをチェックしてみてください。

キーロールオーバー機能の判定方法

電卓の「1」を押したまま「2」を押し、その後に「1」を離して、ディスプレイに「12」と表示されるか確認する。

「12」と表示される→キーロールオーバー機能(早打ち機能)あり

「12」と表示されない→キーロールオーバー機能(早打ち機能)なし

チェック2)表示桁数(推奨12桁、最低10桁)

簿記3級では7桁か8桁で対応できる問題が出題されますが、簿記2級以降や実務ではそうはいきません。独学で簿記を受ける場合、記念受験ではなく実務や2級以上の取得も考えられていると思うので、最初から12桁を選択される方がいいと思います。

ちなみに私が簿記試験用に購入した電卓はこちらです。

(アイテム)

ここに本文を入力

【コツ6】慣れたら計算用メモ用紙はA4サイズ1枚で!

コツ6は試験当日に焦らないための重要なコツです。簿記試験当日は計算用のメモ用紙が配布されます。この用紙は、会場によって枚数が違うとネット情報に出たいたりしますが、日商簿記3級152回の明大泉キャンパスでは、なんと計算用メモはA4サイズ1枚だけでした。

最低でも2枚は配られるだろうと予想していた私は、枚数の少なさに驚き、用紙を2度見してしまいました。

大きめの文字でメモを取る方は、当日急に小さな字でメモをとるのは焦りを引き起こします。はやめに少ないメモ用紙で対応できるよう練習することがコツ6

まとめ